Gespräch mit Karlheinz Stockhausen

Von Anders Beyer

Anders Beyer: Blickt man auf Ihre Produktion zurück und vergleicht sie mit der Entwicklung der Kompositionsmusik dieses Jahrhunderts, so gilt sie in einer Reihe von Bereichen als bahnbrechend. Ich denke an die Elektronische Musik, die Punktuelle Musik, die Serielle Musik, die Intuitive Musik, das Musiktheater bis zu gegenwärtigen multiformalen Formelkompositionen. Nähern wir uns dem Stockhausen von heute, so möchte ich in erster Linie das Formeldenken nennen. Aber handelt es sich hier in Wirklichkeit nicht um eine Verfeinerung der erworbenen Techniken, um eine Art Konzentrat aller kompositionstechnischen und ästhetischen Erfahrungen, die Sie im Laufe der Jahre durch die Beschäftigung innerhalb so vieler Bereiche gesammelt haben? Wie würden Sie Ihre Musik Anfang der neunziger Jahre beschreiben?

Karlheinz Stockhausen: Anfang der neunziger Jahre habe ich noch DIENSTAG aus LICHT komponiert. Mitte der neunziger Jahre werde ich FREITAG aus LICHT und MITTWOCH aus LICHT komponieren und Ende des Jahrtausends sowie Anfang des nächsten Jahrtausends – so Gott will – SONNTAG aus LICHT. Ich war seit 1990 pausenlos damit beschäftigt, die Elektronische Musik für DIENSTAG aus LICHT im Studio für Elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks zu komponieren und parallel zu realisieren. Sie ist fertig, aber sie hat so viel Neues an Aufgaben gestellt, daß ich noch viele Jahre an der Vervollkommnung des Entdeckten arbeiten werde. Ich meine damit die OKTOPHONIE sowie eine neue musikalische Technik und Formung der Dynamik. Die Musik bekommt ein ganz differenziertes Relief.

Ferner habe ich seit 1990 die Raum-Musik – abgesehen von der oktophonen Projektion – zum ersten Mal so realisiert, daß auch Instrumentalisten und Sänger sich im Publikum auf eine komponierte Weise bewegen. Es gibt Beispiele aus dem zweiten Akt des DIENSTAG aus LICHT. Er heißt INVASION – EXPLOSION mit ABSCHIED. Und in der INVASION findet eine 1. INVASION statt von links durch das Publikum durch drei Passagen hindurch, nach rechts wieder hinaus, und dann, nach einer Dauer Elektronischer Musik, von rechts durch das Auditorium nach links und nach vorne. Einer der kämpfenden Trompeter fällt auf dem vorderen Podium, und es findet ein Duett mit dem Titel PIETÀ statt für Sopran, Flügelhorn und Elektronische Musik. Danach folgt eine 3. INVASION aus dem Rücken des Publikums durch drei Passagen nach vorne. In der szenischen Darstellung wird die Bühne endgültig geöffnet, gesprengt. In einer konzertanten Darstellung tritt dann von links und rechts der Bühne ein Chor auf – zuerst von Männern, und dann kommen die Frauen dazu. SYNTHI-FOU, ein verrückter Synthesizer-Spieler – mein Sohn Simon – spielt ein äußerst lebendiges, differenziertes Solo zur Elektronischen Musik. Ich komponierte also vertikale Raum-Musik mit allen Bewegungen von oben nach unten und unten nach oben, die vorstellbar sind; und dazu Raum-Musik gespielt von Musikern, die sich durch das Publikum hindurch bewegen in ganz verschiedenen Richtungen.

Hinzu kommt eine Komposition der Dynamik, die gerade erst anfängt. Ich werde im Januar, Februar und März 1992 wieder im Studio für Elektronische Musik arbeiten und das nun zum ersten Mal durcharbeiten. Das ist eine ganz neue und nicht leichte Aufgabe.

AB: Ja. Als Hörer kenne ich jetzt drei Teile dieses riesigen Projekts LICHT. Können Sie etwas mehr über die noch fehlenden Teile sagen? Ich denke teilweise an die Technik und Ihre, sagen wir, philosophische und utopische Sicht in der Musik.

KS: Sie meinen FREITAG, MITTWOCH und SONNTAG?

AB: Ja.

KS: FREITAG nenne ich den Tag der Versuchung. Ich will musikalisieren, was archetypische menschliche Versuchungen sind. Das sind zunächst die Versuchungen, den Körper wie ein Musikinstrument zu benutzen. Aber auch die Varianten, den menschlichen Körper zu tauschen, Ungewöhnliches mit dem Körper zu experimentieren, sind wesentliche Versuchungen des Menschen, mit dem Körper selbst – wie ein Komponist mit einem Instrument – sorgfältig umzugehen.

Das andere, was mich fasziniert, ist die Versuchung, sich zu verwandeln, wobei eine musikalische Situation in ganz verschiedenen Graden in eine andere verwandelt wird: vokal in instrumental, instrumental in elektronisch, elektronisch in eine surreale Klangsituation usw. Ich werde versuchen, in einem Raum mehrere Tonszenen simultan zu realisieren, die ganz verschieden sind und die dann miteinander verbunden werden – nicht nur durch musikalische, sondern auch durch physikalische Brücken, Stege, wobei sich die Elemente austauschen, sich vervielfältigen usw. Das ist eine ganz interessante Aufgabe, die ich noch nie versucht und auch nirgendwo erlebt habe, nämlich eine wirklich polysze nische Komposition zu verwirklichen.

Es wird also im FREITAG aus LICHT die Hauptaufgabe sein, pumpende Klangreliefs vorne, rechts, links, hinten, unter dem Publikum, über dem Publikum zu realisieren, indem nicht nur Klänge in Linien oder Schichten gleichzeitig verbunden werden, sondern Teile einer Klangwand vor- und zurückpumpen. Man kann vorläufig nur bis zu acht Komponenten realisieren. Das werde ich ab Januar experimentieren und sehen, wie weit ich komme. Das ist FREITAG.

Dann kommt MITTWOCH. Schon seit 1977/ 78 gibt es Skizzen über alle Tage. In den Skizzen zu MITTWOCH habe ich ein himmlisches Parlament erfunden – in einer Nacht als Vision gehört und gesehen –, und es handelt sich im wesentlichen darum, daß ich eine neue Sprache erfinden muß, weil ich davon überzeugt bin, daß die bisherige Sprache des Musiktheaters aller Kulturen weitgehend an die Umgangssprache gebunden war. Es gibt zwar hier und da auch in meinem eigenen Werk schon ungewöhnliche Dehnungen der Zeit oder Kompressionen der Zeit, ganz ungewöhnliche phonetische Phantasiesprachen, und einige Beispiele in LUZIFERs TRAUM vom SAMSTAG aus LICHT hören sich wie eine neue Sprache an. Ich meine eine neue Grammatik, eine neue Syntax und selbstverständlich eine neue Rhetorik, verbunden mit neuen Vokabeln. Dazu ein ganz neues Vokabular.

Ich werde viele Vokabeln verwenden wie zu Beginn von LUZIFERs TRAUM, die Synthesen von mehreren Menschensprachen sind, die es bisher gegeben hat, also zum Beispiel ein Wort bilden, das drei phonetische Teile hat, die deutsch, französisch, englisch sind, und dazu abstrakte Wörter, die es bisher nicht gibt. Es ist eine wichtige Aufgabe, daß in einem himmlischen Parlament eine neue Hypersprache existiert, die rein musikalisch geformt ist, die jedoch auch Sinn hat. Man wird den Sinn teilweise nur ahnen, aber ich glaube, da ist eine interessante Aufgabe gestellt. Das fesselt mich sehr, weil ich erkannt habe, daß die traditionellen Sprachen hauptsächlich Dialekte sind von einer geistigen Sprache, die allen Menschen gemeinsam ist. Was mich jetzt inspiriert, ist, daß ich eine Sprache für MITTWOCH komponieren möchte, die nicht Esperanto ist, keine Extrasprache, sondern eine Sprache, die aus den existierenden Sprachen und zusätzlich aus einer phonetischen Nonsenssprache eine Hypersprache bildet. Das ist ein verlockendes Projekt und führt – das hören Sie ja jetzt schon innerlich – zu humorvollen Situationen. Also ich sehe, ich werde die Idee des Parlamentes ad absurdum führen, wo Geister miteinander die Welt formen wollen, indem sie nur reden oder singen, rufen und alles mögliche mit der Stimme machen. Das tut ja heutzutage ein Großteil der Menschheit, und viele meinen, das wäre Arbeit. Aber es ist ja eigentlich nur eine phonetische Manipulation dessen, was die anderen tun sollen: eine sehr merkwürdige Haltung zur menschlichen Arbeit.

***

KS: SONNTAG aus LICHT hat innerhalb des ganzen Zyklus der sieben Tage die mystische Vereinigung von EVA und MICHAEL zum Thema. MITTWOCH ist der Tag der Zusammenarbeit und der Verständigung, SONNTAG der Tag der mystischen Vereinigung. Für SONNTAG habe ich mir vorgenommen, ein musikalisches Planetensystem zu komponieren, das in den Proportionen der Zeitschichten den Umdrehungen der Planeten unseres Sonnensystems um die Sonne entspricht. Räumlich eine nicht leichte Aufgabe. Ich benötige einen großen Raum, in dem Objekte sich umeinander bewegen um ein Zentrum, wie die Planeten und Monde um unsere Sonne. Die müssen auch einigen Abstand voneinander haben. Das Ganze wäre wie ein großes Modell unseres Sonnensystems, aber in dem Sinne, daß alle Planeten bewohnt sind von musikalischen Geistern, von Sängern und Instrumentalisten, Fenster haben, so daß man von einem Planeten zum anderen reisen kann und die Planetarier Kontakt miteinander aufnehmen. Also eine Mischung aus Humor und moderner musikalischer Zeitkomposition. Man kann sich schon vorstellen, wie ich mit jedem Planeten auch einen bestimmten Charakter verbinden werde, was die Musiksprache betrifft; Klangfarben, Dynamik, Besatzung jedes Planeten. Ich habe schon manche Skizzen gemacht. Aber das genügt vielleicht jetzt als Andeutung.

AB: Ja. Vielleicht sollten Sie auch etwas über DIENSTAG sagen, weil er 1992 in Mailand uraufgeführt wird und die dänischen Hörer nicht so viel über diesen Teil des LICHT-Projekts wissen.

KS: DIENSTAG aus LICHT wurde 1988 nach der Uraufführung von MONTAG aus LICHT von der Mailänder Scala in Auftrag gegeben. Sie sagten eben, daß er 1992 in Mailand uraufgeführt wird. Das ist leider verschoben. Ich habe vor einiger Zeit vom neuen Intendanten Fontana eine Mitteilung bekommen, daß er DIENSTAG aus LICHT 1992 in Mailand nicht szenisch uraufführen wird, weil er angeblich kein Geld dafür hat, obwohl DIENSTAG aus LICHT viel billiger ist als die anderen drei Teile aus LICHT, die vorher an der Mailänder Scala uraufgeführt wurden. Es gibt aber eine neue Perspektive. Wahrscheinlich wird DIENSTAG aus LICHT als Co-Produktion eines deutschen Opernhauses und der Mailänder Scala in Deutschland im Juni 1993 uraufgeführt, und dann 1994 in Mailand. Ich darf im Moment noch nicht das Opernhaus nennen, weil es keine endgültigen Verträge gibt. Aber ich glaube daran. Vorher wird aber DIENSTAG aus LICHT mehrmals konzertant aufgeführt. Ein erster Teil wurde 1988 zur 600-Jahr-Feier der Kölner Universität in der großen Philharmonie in Köln konzertant uraufgeführt: der DIENSTAGS-GRUSS oder FRIEDENS-GRUSS für gemischten Chor, Solo-Sopran, 9 Trompeten, 9 Posaunen und 2 Synthesizer. Es handelt sich um einen musikalischen Streit zwischen zwei großen Gruppen. Die eine Gruppe besteht aus Sopranen und Tenören und neun Trompetern und einem Synthesizer-Spieler, die andere Gruppe aus Altistinnen und Bässen, neun Posaunen und einem Synthesizer-Spieler. Die Gruppen sind räumlich links und rechts hinter dem Publikum postiert. Die Sopranistin läuft herum und versucht, den Streit zu schlichten. Das ist ein erster Teil vom DIENSTAG aus LICHT, der etwa 21 Minuten dauert. Davor steht noch ein kurzer Gruß mit dem Titel WILLKOMMEN für dieselben Instrumente, die ich eben genannt habe.

Der erste Akt vom DIENSTAG aus LICHT mit dem Titel JAHRESLAUF wurde bereits 1977 komponiert. Es war der erste Teil überhaupt des Werkes LICHT und wurde damals mit dem Titel Hikari in Tokio im Nationaltheater uraufgeführt. Hikari ist das japanische Wort für Licht. Es handelte sich um eine Komposition für Gagaku-Orchester, Gagaku-Tänzer und fünf Schauspieler. Danach habe ich eine europäisierte Version eingerichtet – statt der Gagaku-Instrumente korrespondierende europäische Instrumente –, und in dieser Form ist DER JAHRESLAUF auch ein paarmal konzertant aufgeführt worden.

Die Uraufführung einer erweiterten Fassung für DIENSTAG aus LICHT mit zwei Sängern – Tenor und Baß als MICHAEL und LUZIFER – fand am 29. September, dem Michaelstag, dieses Jahr in der Alten Oper in Frankfurt statt. Jetzt ist der JAHRESLAUF als erster Akt ein integrierter Bestandteil vom DIENSTAG aus LICHT. Die Version ohne Sänger, Tänzer und Schauspieler hat nun den Titel DER JAHRESLAUF und wird konzertant aufgeführt.

Der erste Akt JAHRESLAUF ist eigentlich ein Streit über Zeit oder Nicht-Zeit. DIENSTAG ist im Werk LICHT der Tag des Konfliktes, des Krieges, der Marstag. Das Thema ist also der Lauf des Jahres. Eine Gruppe von Musikern spielt die Musik des Jahrtausends, und ein Tänzer verkörpert das Jahrtausend. Er bewegt sich während der ganzen Aufführung – die szenisch etwa eine Stunde und konzertant etwa 50 Minuten dauert – zum Beispiel im Jahre 1992 nur ein einziges Mal über eine riesengroße Zahl Eins, die zum Bühnenhintergrund etwas ansteigt, so daß man sie gut sehen kann. Der Jahrtausende-Läufer ist auch entsprechend kostümiert: ganz neutral weiß. Hinter ihm sitzen drei Musiker, die im Gagaku-Orchester Shô-Instrumente und in einem europäischen Ensemble Har moniums spielen. In den letzten Aufführungen wurden anstelle der Harmoniums drei Synthesizer verwendet, die wie Harmoniums und Shô klingen.

Eine zweite Gruppe von Musikern spielt die Musik des Jahrhunderts. Es sind im Gagaku-Ensemble drei Ryuteki-Spieler mit einem Shoko-Schlagzeuger und im europäischen Ensemble drei Piccolo-Flötisten und ein Schlagzeuger, der einen Amboß spielt. Ein Tänzer, der zu dieser Gruppe gehört, stellt das Jahrhundert dar. Im Jahre 1992 ist seine Laufbahn eine große Ziffer Neun.

Dann gibt es die Gruppe der Jahrzehnte: in Japan sind es drei Hichiriki-Spieler und ein Kakko-Schlagzeuger, im europäischen Orchester drei Sopran- Saxophonisten mit einem Bongo-Spieler. Die Hichiriki klingen so ähnlich wie Schalmeien oder Englisch-Hörner, aber etwas schreiender. Vielleicht war der griechische Aulos so ein ähnliches Instrument. Die Sopran-Saxophone eignen sich wunderbar als Entsprechung. Sie spielen ganz raffinierte Glissandi. Ein dritter Tänzer verkörpert also die Jahrzehnte. 1992 ist das auch eine Ziffer Neun. Der Jahrhunderte-Läufer läuft neunmal über seine Bahn hin und her. Ein Jahrzehnte-Läufer läuft nicht ganz neun mal neun, also nicht 81, sondern etwas weniger, weil es auch Stopps gibt, Stopps während der Aufführung: Ich glaube, er läuft 57 Mal – das können Sie nachlesen in der Partitur – hin und her. Er muß sich also schon sehr viel schneller bewegen.

Die Läufer haben auch entsprechende Kostüme, entsprechende Farben. Ich sagte, der Jahrtausende-Läufer ist weiß. Der Jahrhunderte-Läufer ist blau, der Jahrzehnte-Läufer ist gelb und der Jahres-Läufer ist grün. Es wird manchmal auch anders gemacht.

Eine vierte Gruppe von Musikern stellt die Jahre dar. Drei Musiker im Gagaku-Orchester spielen Gakuso, Biwa und eine Taiko-Trommel, im europäischen Orchester ein elektrisches Cembalo, eine elektrische Gitarre und eine Baßtrommel. Der vierte Tänzer als Jahres-Läufer muß über die Jahresbahn hin- und herlaufen – mehr als 300 Mal bei der Jahreszahl 1992 –, um den Rhythmus der Jahre deutlich zu machen.

Beim JAHRESLAUF gibt es vier Unterbrechungen, sogenannte Versuchungen. LUZIFER als Bassist versucht die Zeit anzuhalten durch vier Versuchungen, und MICHAEL bringt sie jedes Mal wieder in Gang durch Anfeuerungen. Die erste Versuchung besteht darin, daß man die Musiker hindern will, weiterzuspielen, indem man ihnen viel zu früh Blumensträuße bringt, als ob die Aufführung bereits zu Ende wäre, sind doch Musiker immer empfänglich für Lob. Es kommt ein kleiner Engel und bittet das Publikum zu applaudieren, damit die Musiker weiterspielen. Das Publikum applaudiert, und also müssen die Gratulanten, die die Blumen zu früh bringen, wieder weggehen.

Einige Zeit später folgt eine zweite Versuchung. Ein Koch kommt mit einem großen Tisch voll wunderschöner Speisen. Eine Versuchung also für die Musiker, ihre musikalische Arbeit zu unterbrechen. Sie ist schon stärker. Im Moment, wo die Musiker sich auf die Speisen zubewegen, kommt ein Löwe hereingelaufen und beißt Jahres– und Jahrzehnte-Läufer ins Gesäß, so daß sie zurück zu ihren Plätzen springen und den Jahreslauf fortsetzen.

Wieder eine Zeit später ereignet sich eine dritte Versuchung in Form eines modernen Automobils, in dem ein Affe über die Bühne saust. Alle stoppen ihren Lauf, sind fasziniert von diesem Vehikel, staunen, was es alles kann. Der Affe demonstriert die Raffinessen der modernen Auto-Technik. Wieder reagiert MICHAEL in Gestalt eines Kindes, das ruft: “Bitte weiterspielen. Wer weiterspielt, bekommt zehntausend Mark!” So werden die Musiker überzeugt, weiterzulaufen, weil Musiker immer Geld brauchen.

Also läuft die Zeit weiter, bis die vierte und stärkste Versuchung kommt: Sex. Eine aufregende nackte Frau rollt auf einem Plateau auf die Bühne bei ziemlich schwüler Nightclub-Musik. Die Musiker sind total hingerissen. Da scheint es kein anderes Mittel für MICHAEL zu geben, als ein fürchterliches Gewitter mit Donner und Blitz und Geknalle loszulassen und das Licht zu löschen. Die Musiker sind erschrocken und spielen Gott sei Dank zu Ende. Am Schluß gibt es eine Preisverleihung für den besten Jahres-Läufer und eine schöne Prozession.

Es folgt eine Pause, und der zweite Akt schließt an, der viel physischer ist. Es ereignet sich eine INVASION, die ich am Anfang unseres Gesprächs kurz beschrieben habe – ein physischer Kampf zwischen einer Trompeter- Gruppe mit Schlagzeuger und Synthesizer und einer Posaunisten-Gruppe mit Schlagzeuger und Synthesizer. Zur Trompeter-Gruppe gehört eine Art musikalischer Leutnant, ein Tenor; die Posaunen-Gruppe wird von einem Offizier angeführt, einem Bassisten. Diese Truppen kämpfen dann musikalisch gegen einander. Während des Kampfes ergeben sich stilisierte Posen und Gesten, so daß man genügend Zeit hat, im Geiste einzelne Stilleben zu photographieren. Die Kämpfer erstarren immer wieder in merkwürdigen Posen, und danach geht der schnelle Kampf weiter.

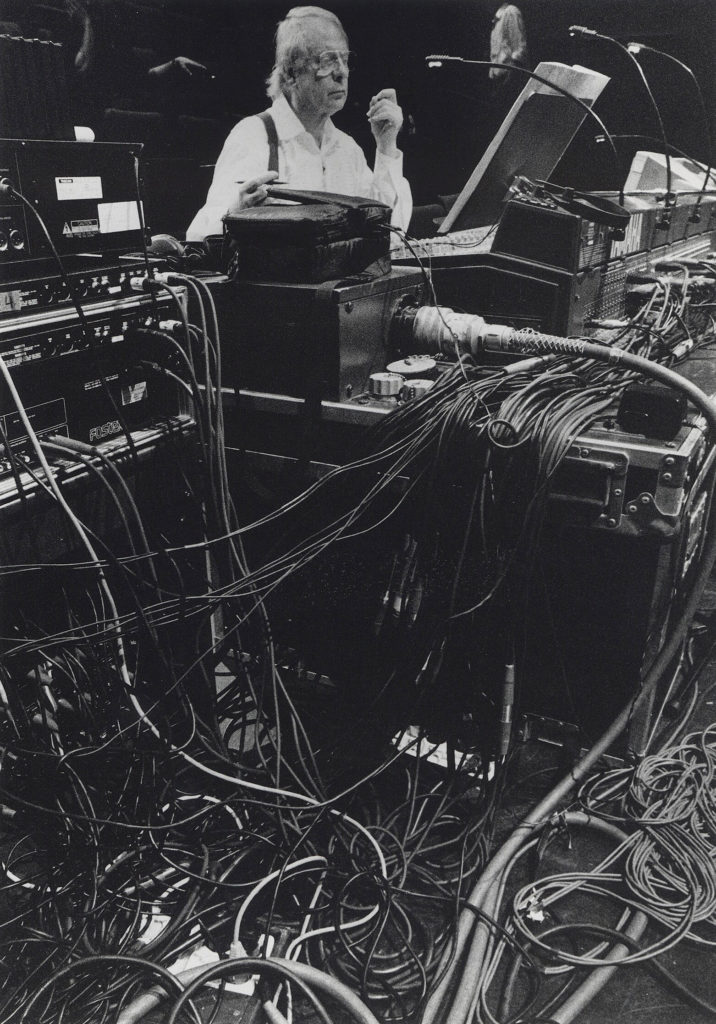

Die Musiker spielen alles auswendig, zwei tragen Synthesizer, zwei andere Schlaginstrumente. Sie haben auch Lautsprecher am Körper befestigt. Sampler, eigene Aggregate, Kabel werden von Assistenten transportiert. Das funktioniert wunderbar. Über MIDI spielen sie fremdartige Klänge mit den Synthesizern und Phantasie-Schlaginstrumenten, die tastsensitive Tastaturen haben und dadurch elektronische Klänge projizieren können.

Nach einer zweiten INVASION wird ein Trompeter verwundet. Es folgt eine Szene mit dem Titel PIETÀ. Eine Sopranistin hält den Trompeter auf dem Schoß. Aber gleichzeitig steht riesig groß der Geist desselben Trompeters hinter ihr. Beide singen und spielen das ergreifende Duett PIETÀ zu Elektronischer Musik mit einer Dauer von etwa 18 Minuten.

Anschließend sprengt eine dritte INVASION die Rückwand der Bühne. Schon in der ersten INVASION wird eine Felswand, geformt aus Büschen, Lianen und kleinen Bäumen, gesprengt. Dahinter ist eine Chrom-Stahlwand sichtbar, die am Ende der zweiten INVASION gesprengt wird. Dahinter glitzert eine Bergkristallwand. Und schließlich wird nach der dritten INVASION auch diese Wand noch gesprengt, und dahinter ist das Jenseits sichtbar. Man schaut in einen gläsernen Raum, der ganz transparent ist. Gläserne Wesen singen fremdartig verschlüsselt. Diese gläsernen Wesen sind offenbar in ein Kriegsspiel mit Glasmaterial von Schiffen und Panzern und Flugzeugen verwickelt. Dieses Material rollt über eine gläserne Transportstraße zwischen den links und rechts daneben Sitzenden. Die Jenseitigen halten Croupier-Rechen aus Glas und schaufeln gläserne Soldaten, Panzer und Flugzeuge auf ein gläsernes Transportband, das alles abtransportiert. Die Spieler scheinen sich zu langweilen. Man versteht, daß Kriege auf diesem Planeten nichts anderes sind als materialisierte Kriege zwischen höheren Wesen, die miteinander Krieg spielen. Krieg miteinander spielen, wie wir als Kinder Krieg gespielt haben mit tönernen Soldaten und anderen Kriegsspielzeugen. Das geschieht im DIENSTAG aus LICHT ein bißchen wie in einer Börse. Links und rechts erscheinen auf Tafeln Zahlen hinter den fremden Wesen und zeigen an, wieviel an Kriegsmaterial jede Partei von der Gegenseite beseitigt hat.

Beim DIENSTAGS-ABSCHIED fährt auf einer Lafette ein verrücktes Wesen mit riesigen grünen Ohren, einer langen roten Nase, einer überdimensionalen Sonnenbrille und ganz skurrilen Handschuhen in die Szene hinein, spielt inmitten einer Batterie von Synthesizern. Die Lafette dreht sich, kurvt herum. Der Synthi-Fou (wie ich ihn getauft habe) spielt heiße Tanzmusik zu Elektronischer Musik, aber nicht Menschen-Tanzmusik, sondern bizarr stilisiert, mit langen Bögen, ganz merkwürdiger Harmonik, riesigen rhythmischen Dauern und virtuosen Kaskaden, mit feurigem Innenleben der Klänge.

Das also ist INVASION – EXPLOSION mit ABSCHIED vom DIENSTAG aus LICHT. Nachdem die gläsernen Männer noch gläserne Frauen – eine Art kosmischer Rote-Kreuz-Schwestern – zu sich hereingewinkt haben, nehmen die Frauen von hinten die Männer an den Fingerspitzen – die schauen sie nie an – und bewegen sich ruckhaft stilisiert, fast puppenhaft, robotermäßig. In dieser Art geometrischer Tanzweise entschwinden dann die Jenseitigen in die Ferne, bis man sie nicht mehr hören und sehen kann. Alleine bleibt der SYNTHI-FOU.

Selbst die Kosmischen können also verwirrt oder amüsiert sein durch einen verrückten Musiker, so daß sie ihre Kriegsspielerei aufhören, verwundert staunen und schließlich weiterziehen in ferne Bereiche. Obwohl die Wand zwischen Diesseits und Jenseits gesprengt wurde durch Musik, durch musikalische Invasionen, bedeutet es für sie einfach das Zeichen, sich weiter in den Kosmos zurückzuziehen. Und schon wieder spürt man die Sehnsucht, die nächste Wand musikalisch zu sprengen.

Das ist, kurz zusammengefaßt, DIENSTAG aus LICHT.

Im Programmheft zur konzertanten Aufführung von JAHRESLAUF und INVASION in Frankfurt am 29. September 1991 werden nur JAHRESLAUF und INVASION beschrieben. Die erste vollständige Aufführung des ganzen DIENSTAG aus LICHT mit allen Teilen wird am 10., 11. und 12. Juni 1992 in der Gulbenkian Foundation in Lissabon stattfinden, wo wir vor eineinhalb Jahren 14 Konzerte gaben. Wir haben dort dreimal SIRIUS aufgeführt und danach noch elf andere Konzerte, jeden Abend ein anderes Programm. Das war fabelhaft. Es kamen annähernd 15 000 Zuhörer, meistens junge Menschen, die uns in diesem schönen Auditorium der Gulbenkian Foundation in Lissabon aufgesucht haben. Dort werden wir also drei Aufführungen vom DIENSTAG aus LICHT geben. Wir fahren mit dem Kölner Studentenchor und allen Solisten – es sind, glaube ich, 31 Solosänger und Instrumentalisten – dorthin und werden dort sechs Tage arbeiten: drei Tage Proben und drei Tage Aufführungen. Das wird die erste vollständige Aufführung vom DIENSTAG aus LICHT sein.

Anschließend reisen wir am 25. Juni nächsten Jahres nach Amsterdam in die Oper und werden auch dort eine konzertante Aufführung – vielleicht sogar eine zweite am 26. Juni – erleben. Die szenische Uraufführung wird – wie vorhin schon beschrieben – voraussichtlich an einer deutschen Oper im Juni 1993 stattfinden. Und dann ist der DIENSTAG aus LICHT fertig.

AB: Sie haben von der Kriegsmaschine des DIENSTAG geschrieben. Es ist naheliegend für mich, den Zusammenhang konkret zu verstehen, wenn ich sehe, was sich zur Zeit im Weltgeschehen ereignet. Wie konkret ist es für Sie, diese Umgebung in Ihrer Musik zu materialisieren?

KS: Mich interessiert nicht so sehr die Zeitgeschichte. Die sieben Themen in den sieben Teilen von LICHT sind eigentlich überzeitlich. Sie sind nicht an das 20. Jahrhundert gebunden. Damit meine ich: MONTAG, Tag der Geburt, Verehrung der Frau, Tag der Kinder; DIENSTAG, Tag des Konfliktes und des Krieges; MITTWOCH, Tag der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Verständigung – also neue Sprache, gemeinsame Sprache, gemeinsame Projektierung. Der DONNERSTAG ist in LICHT der Tag des Lernens, womit im wesentlichen das gemeint ist, was man als Mensch lernen kann, angefangen beim Kind, das die Sprache lernt, die Welt kennenlernt, die Zusammenhänge zwischen Sonne, Mond und Sternen; die Erlebnisse mit Vater und Mutter, nämlich Jagd, Krieg, Frieden, Lachen, Weinen, Singen, Beten und das Hinübergehen ins Jenseits. Im zweiten Akt erlebt man die Reise um die Erde in einer rotierenden Erdkugel mit sieben Stationen bei sieben Kulturen dieser Erde. Der dritte Akt spielt in der himmlischen Residenz des Cosmocreators MICHAEL.

FREITAG aus LICHT ist der Tag der Versuchung, wie ich schon beschrieb; SAMSTAG, Tag des Todes und der Auferstehung durch Transformation der Materie in LICHT. SONNTAG, Tag der mystischen Vereinigung von MICHAEL und EVA. MONTAG aus LICHT setzt somit den SONNTAG fort in einem ewigen Zyklus.

Die Kriege in unserer Zeit sind für mich nur Bestätigungen einer überzeitlichen Gesetzlichkeit. Krieg zum Beispiel als Konflikt zwischen Gruppen von Menschen ist eigentlich Krieg zwischen Geistern, die auf diesem Planeten inkarniert sind. Es ist interessant, daß ich INVASION und EXPLOSION komponiert habe zu der Zeit, als es auf diesem Planeten brenzlig war. Am 14. Januar 1991 wurde das Werk fertig, und am nächsten Tag, dem 15. Januar, bin ich nach Paris gefahren, um im Konservatorium eine Serie von Aufführungen meiner Werke zu leiten. Ich weiß noch, wie morgens auf einmal eine Zeitung ins Zimmer gebracht wurde mit der Schlagzeile, daß der Golfkrieg ausgebrochen sei. Ich habe also INVASION und EXPLOSION beendet am Tag vor Ausbruch des Golfkriegs. Das war sehr aufschlußreich für mich, weil dann Monate folgten, während derer die ganze Welt nur auf die- sen heißen Konflikt gestarrt hat, bei dem unheimlich viele Menschen in kurzer Zeit getötet worden sind und wo fürchterliches Elend angestellt wurde. In diesem Sinne spüre ich schon, daß mein Thema vom DIENSTAG aus LICHT alle Menschen betrifft.

Im übrigen ist aber für mich alles Musik. Das ist sehr wichtig zu wissen. Ich habe als Kind noch den vorigen Krieg jeden Tag und jede Nacht erlebt. Und das sechs Jahre lang. Mit dem phantastischen Schauspiel des Luftkrieges, mit der Luftabwehr und allen Formen des Luftangriffs, mit allen Lichterscheinungen und mit der Musik, die damit verbunden ist. Die letzten sechs Monate des Krieges verbrachte ich direkt hinter der Front im Westen in einem Lazarett. Ich war 16 Jahre alt und habe dort den Verwundeten geholfen. Es gab täglich Bomberangriffe mit Bordkanonen, Brandbomben. Das war eine unglaubliche Musik, was ich da Tag und Nacht hörte. Für mich ist also alles interessant, was akustisch geschieht. Was man im Krieg hört und was in einer kriegerischen Situation als musikalisches Ergebnis entsteht, kann man auf keine andere Weise erleben. Deshalb erlebte ich als eine eigene Art von Musik im weitesten Sinne, was Kriegsmusik ist.

Mich interessiert alles, was man in Musik verwandeln kann, auch das, was von sich aus eine Naturmusik ist, aber dann durch mich in eine Kunstmusik verwandelt wird. Die Quintessenz sind ja immer Geschwindigkeiten, sind musikalische Energien, dynamische Grade, eine spezielle Art von Klangfarben und polyphonen Räumen, Raumbewegungen. Dem sind noch Bewegungen in polyphonen Räumen hinzuzufügen. So existiert in INVASION zum Beispiel eine unheimlich komplexe Polyphonie von Klangobjekten, die von der Decke in verschiedenen Geschwindigkeiten heruntersausen wie Klangbomben. Gleichzeitig hört man Klanggranaten, die aus dem Boden und den Wänden herausschießen nach oben, während die Klangbomben von oben herunterfallen. Das ist polyspatial eine faszinierende kompositorische Aufgabe. Es hat mich Monate beschäftigt im Studio für Elektronische Musik, diese Klangbewegungen mit einer neuen Technik von OKTOPHONIE zu realisieren.

AB: Wenn wir von Technik sprechen, gibt das Formeldenken meiner Auffassung nach die Freiheit, die verschiedensten Einfälle einzufügen. Es ist wohl nicht falsch, dieses formbildende Prinzip als ein besonders flexibles System zu bezeichnen. Aber das bedeutet wohl gleichzeitig, daß es für den Wahrnehmenden schwierig sein kann, Struktur und Sinn zu erfassen. Ist es wichtig für Sie, daß der Zuhörer die Komplexität in vielen Schichten erfaßt? Oder stellen Sie keine großen Erwartungen an das Publikum? In einem Interview mit Gisela Gronemeyer haben Sie geäußert, die Kunst sei für jeden, der die Kunst wolle. Bedeutet dies, daß Sie sich nicht darum bemühen, dem Publikum etwas zu verdeutlichen? Oder erwarten Sie, daß der Hörer sich daran macht, die Musik zu studieren?

KS: Ich habe Schulmusik studiert, sechs Bände mit über 2 000 Seiten und graphischen Beispielen über mein Werk veröffentlicht, dazu viele Partituren, die lange Vorworte enthalten mit genauer Darstellung der Aufführungspraxis dieser Partituren. Damit will ich sagen: Ich habe unzählige Gespräche wie dieses Gespräch geführt. Sie sind danach aufgeschrieben und Musikbeispiele hinzugefügt worden. Vielleicht kennen Sie aus dem Band 5 meiner Texte zur Musik, der vor zwei Jahren beim DuMont-Buchverlag erschien, den Vortrag Die Kunst, zu hören und wissen, daß ich mir große Mühe gemacht habe, anläßlich von Konzerten Hörern zu zeigen, wie zum Beispiel das Werk IN FREUNDSCHAFT komponiert ist und wie man es hören kann. Ich habe 21 Jahre bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt jedes Jahr Kurse gegeben mit Analysen und Erläuterungen der Werke. Es bewegt mich also sehr, daß Hörer wissen, wie sie arbeiten könnten. Aber es stimmt, was Sie sagen, daß ich mir nun nicht Grenzen auferlege, um zu warten, bis alle verstanden haben, was ich mache, um dann weiterzugehen, sondern ich fühle mich frei, Musik so zu formen, wie ich es richtig finde und wie sie mich fasziniert. Ich gebe Hilfen, um zu hören, aber ich weiß, daß nur sehr wenige sich die Mühe machen, die Musik oft zu hören, die Musik auch zu analysieren und die Partitur zu lesen. Deshalb denke ich: Jeder ist frei.

Es gibt nahezu sechs Milliarden Menschen. Niemand weiß, wie viele überhaupt sich jemals für mein Werk interessieren werden, selbst in tausend Jahren nicht. Also hat es keinen Sinn, daß man sich als Komponist zu viele Gedanken macht, wie viele Menschen einem folgen, wie viele das Werk analysieren werden. Man soll das realisieren, was man selbst hören kann, und dann erwarten, daß irgendwann andere das auch hören können. Das ist, glaube ich, das beste. Es ist in unserem Jahrhundert – vor allem durch die Medien – die Idee aufgekommen, alles, was die Medien senden oder verbreiten, müßte man auch sofort verstehen. Aber das ist ein Riesenmißverständnis. Es entsteht durch die Einstellung, daß es das Publikum gäbe. Wir müssen diese Einstellung korrigieren und bedenken, daß die Menschen Individuen sind und jeder einen eigenen Weg geht, sich auszubilden und weiterzubilden, und daß jeder tun kann, was er will. Wir sollten also nicht zu viel Pädagogik und nicht zu viele Vorschriften verbreiten, sondern sagen: “Wenn Du willst, kannst Du hören. Hier sind die Schallplatten, hier die Partituren. Es gibt Konzerte. Ich kann Dich informieren. Ob Du aber hinkommst und ob Dich das etwas angeht, das ist Deine Sache.”

Wir wissen ja, daß die überwältigende Mehrheit der Zeitgenossen sich nur für ganz einfache Unterhaltungsmusik engagiert. Es ist aber schade, daß die Mehrheit jetzt auf Grund einer mißverstandenen demokratischen Auffassung denkt, es sei nur das gut, was die meisten wollen, und deshalb bestünden keine Möglichkeiten mehr für eine kunstvolle und ganz futuristische Kunstentwicklung. Das darf nicht sein – finde ich –, sonst weiß nämlich die Menschheit gar nicht mehr, wo sie hingeht. Dann bleibt sie, was sie ist. Das ist nach meiner Auffassung nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn ist, daß man jeden Tag etwas Neues lernt, um lebendig zu sein und nicht nur ein geistiger Kadaver zu werden; daß man sich möglichst anstrengt, in den wenigen Jahren eines Lebens soviel wie möglich Neues zu lernen, und daß man ganz offen ist für die Zukunft der Menschheit, sich ständig weiterbildet, um ein höherer Menschentyp zu werden. Dazu kann Kunstmusik sehr viel helfen, die besonders sorgfältig und besonders fremdartig komponiert und die besonders anspruchsvoll ist.

AB: Wenn wir von der Verbreitung Ihrer Musik sprechen, gibt es ein anderes Problem, weil es bekannt ist, daß Sie mit Elitemusikern arbeiten, da die Musik so anspruchsvoll ist. Ihr Sohn Markus hat aber in Kopenhagen dem Publikum gezeigt, daß es möglich ist, die differenziertesten Tempoveränderungen zu spielen. Man glaubt es nicht, aber wenn man es hört, erkennt man, daß es möglich ist. Es gibt nur wenige Musiker, die das realisieren können. Das ist natürlich eine Begrenzung. Ich weiß, daß viele Musiker Angst haben, Ihre Werke aufzuführen, weil sie zu extrem, zu schwierig sind. Also gibt es nur eine begrenzte Gruppe von Musikern, die mit Ihrer Musik herumreisen und sagen: “Hier ist Stockhausens Musik.” Es geht nicht so schnell.

KS: Ja, sicher. Es fahren ja auch zunächst einmal nur ganz wenige in den Weltraum. Später werden es mehr sein. Das bedeutet eine wesentliche Öffnung unseres Planeten in den Kosmos hinein. Und so ist es auch in der Musik. Einige müssen immer vorangehen und zeigen, was möglich ist. Dann haben sie Schüler. Die Musiker, mit denen ich zusammenarbeite – Instrumentalisten, Sänger und Tänzer-Mimen – haben ja jetzt schon Schüler. Suzanne Stephens zum Beispiel hat schon vier wunderbare Schüler hervorgebracht, die HARLEKIN circa 45 Minuten lang nonstop tanzen und auf der Klarinette spielen. Und sehr gut! Also beginnt langsam eine völlig neue Entwicklung in der Musikgeschichte. Etwas Wesentliches in der Menschheit fängt immer ganz klein an.

Auf jeden Fall sollten die begabten Musiker wissen, was möglich ist, und sich ein Beispiel nehmen, dann mit den vorbildlichen Musikern zusammenarbeiten. In zwei, drei Generationen wird es zahlreiche Interpreten geben, die vergleichbare Qualitäten haben. Ganz langsam beginnt eine Mutation in der Menschheit. Diese ist nicht mehr gebunden an ein Volk oder ein Land. Ich arbeite mit Musikern aus verschiedenen Ländern, die aus ganz unterschiedlichen Ausbildungsstätten kommen. Da habe ich überhaupt keine Sorgen.

Das Problem heute ist generell, daß für die Musik, die ich komponiere – einschließlich des Musiktheaters – kein Geld zur Verfügung steht. Wir haben zum Beispiel in Deutschland circa 100 Opernhäuser, in denen Abend für Abend gespielt wird. Viele Opernhäuser kosten im Jahr etwa 100 Millionen Mark. Das ist sehr viel. Aber sie spielen nur Repertoire und ganz selten einmal zeitgenössisches Musiktheater, weil sie gezwungen sind, die starre Struktur ihrer Organisation zu benutzen. Dazu gehören ein Ensemble fest angestellter Sänger, manchmal ergänzt mit zwei oder drei Gästen, und ein Orchester. Zusätzlich engagierte Vokal-, Instrumental- und Tanzsolisten sind zu teuer, weil das angestellte Ensemble schon sehr viel kostet. Manche Opernhäuser haben etwa 45 Sänger fest angestellt, wie zum Beispiel die Oper in Düsseldorf. Die Sänger erhalten jeder ein paar tausend Mark pro Monat und müssen singen, was an Repertoire programmiert ist. Aber sie können ein Werk wie meine Opern aus LICHT nicht ohne weiteres auswendig lernen, weil sie länger als üblich studieren müßten. Das haben sie ja auf dem Konservatorium nicht gelernt. Also müßten sie aus dem normalen Dienstplan für längere Zeit herausgenommen werden – für mehrere Monate – und nur das üben.

Auch die Bewegungen sind oft in meinem Werk vorgeschrieben, und zwar nicht so einfache Bewegungen, die ein Regisseur mal so ansagt, sondern die genauso vorgeschrieben sind wie die Töne. Instrumentalisten, wie die für meine Werke verlangten, haben die Opernhäuser sowieso nicht, sondern sie verfügen über ein Orchester, das im Orchestergraben sitzt, und das muß beschäftigt werden. Also werden meine Opern nicht aufgeführt, weil ich nicht für die übliche Besetzung eines normalen Orchesters mit Dirigent komponiert habe. Mit Ausnahme vom zweiten und dritten Akt vom DONNERSTAG wird in den Werken von LICHT der Orchestergraben zugedeckt und das Spiel findet auf der Überdeckung statt.

Ferner benötige ich Elektroakustik. Das heißt zum Beispiel, achtmal zwei Lautsprecher rings um das Publikum herum zu plazieren, und oft noch mehr, weil Hörer, die unter einem Balkon sitzen, nicht hören können, was oberhalb der Balkone aus den Lautsprechern klingt. Die Architektur der Auditorien in Opernhäusern mit Balkonen, Logen ist für meine Musik nicht geeignet, weil sie für eine Art von monauraler Fernseh-Oper konzipiert wurde. Da ist vorne vor dem Publikum ein Kasten, der für die meisten Zuschauer ganz klein aussieht wie ein Fernsehempfänger, und in diesem Kasten wird zum Beispiel eine Mozart-Oper aufgeführt. Die Sänger sind weit entfernt. Ich war in dieser Woche im Kölner Opernhaus. Es ist erstaunlich, wie leise die Sänger klingen, wenn ich in der 30. Reihe sitze. Vom Orchester habe ich nur ganz wenig gehört. Der Klang kam aus dem Orchestergraben nur indirekt auf mich zu. Das war also akustisch nicht im geringsten so, wie ich das will. Ich möchte, daß man den Klang wirklich physisch spürt, nah um sich herum genau erkennt, daß man alles versteht. Ich sehe noch nicht, wie sich das ändern soll. Dazu müßte eine soziologische Revolution stattfinden, daß außer den Opernhäusern oder Konzerthäusern auch andere Stätten Geld zur Verfügung haben.

Die Symphonieorchester spielen meine Musik überhaupt nicht. Ich habe 39 Werke komponiert für Orchester und Chor mit Orchester, die nicht gespielt werden. Null! Und das seit 40 Jahren, obwohl wir in Deutschland mehr als 120 Berufsorchester haben, die sehr teuer sind. Viele von denen haben über 100 Spieler im Orchester fest angestellt, monatlich sehr gut bezahlt. Manche Orchestermusiker beziehen Gehälter von zehn-, zwölftausend Mark. Meine Musik spielen sie nicht. Warum? Weil man für die Aufführung eines meiner Werke wenigstens vier Tage Proben benötigt, oder maximal zehn Tage, wie für INORI, das circa 70 Minuten dauert.

Es gibt heutzutage nur Programmierungen von drei oder vier Stücken in einem Programm mit Pause. Vor der Pause ein Klavierkonzert oder Geigenkonzert, zu Beginn eine Ouvertüre oder Symphonie, im zweiten Teil eine Symphonie. In circa 90 Prozent aller Fälle ist das heutzutage eine Mahleroder Bruckner-Symphonie. Die Dirigenten wollen immer stärker besetzte Stücke und immer längere Repertoirestücke, um sich selbst darzustellen. Das ist eine Praxis, die keinen Raum hat für mein Werk. Die Werke existieren aber. Da muß eine drastische Revolution stattfinden in allen Ländern mit dieser Musikkultur, denn auch die Japaner imitieren die Europäer völlig. Sie geben sogar ihre eigene Tradition weitgehend auf. Es müßte also, was die Räume, die Ensembles, die Orchester und die Opernhäuser betrifft, etwas radikal anderes kommen.

AB: Wenn jemand Geld für Ihr Projekt LICHT hat, wie könnte dann Ihr Traum von sieben Opernhäuser aussehen?

KS: Auf einem wunderschönen Terrain in der Natur würde man mit genügend Abstand sieben verschiedene Auditorien für LICHT bauen, mit einem weiteren Komplex für die Bühnenausstattung und die Requisiten. Jedes Auditorium wäre rundum ausgestattet mit Lautsprechern, um den Klang rings um die Zuhörer zu projizieren. In jedem Haus wäre auch die Bestuhlung flexibel, so daß man Szenen rings um das Publikum herum öffnen und schließen könnte während der Aufführung. Das Publikum könnte sich – das habe ich schon erlebt bei der Weltausstellung in Osaka 1970 – auf einer Plattform befinden, wobei die Höhe des Publikums hydraulisch veränderbar wäre. Für LICHT wäre zum Beispiel jedes Auditorium mit Produktionsräumen für die Kostüme, Requisiten verbunden. Jedes Auditorium wäre ganz charakteristisch.

Für MONTAG wäre es ein Raum mit Wasser am Meer, mit offenem Strand, und das Publikum befände sich in einer Art modernem Hotel am Meer. Ein Ritus am Meer fände statt um die große EVA-Figur herum.

DIENSTAG wäre eine ganz offene Fläche mit weiten Räumen rings herum für die Invasionen und einem Raum vor dem Publikum – wenn es in eine Richtung schaut –, der eine sehr große Tiefe hätte. DIENSTAG wäre in INVASION – EXPLOSION mit viel Metall verbunden. Zuerst sieht man eine Felswand, dann eine Wand aus Chromstahl, danach eine Bergkristallwand. Der ganze Raum müßte unregelmäßig sein mit viel Platz zwischen Blöcken des Publikums, um während der Invasionen hin und her durchs Publikum laufen zu können. In solch einem Raum sollten eigentlich nicht mehr als sechs- oder siebenhundert Leute sitzen, sonst könnte man nicht gut die OKTOPHONIE hören. Der Raum müßte sehr hoch sein, damit die vertikalen Bewegungen der Klänge hörbar werden.

Jeder Tag von LICHT könnte einem anderen Bedürfnis nach Raum entsprechen. Wenn man die Libretti studiert und die Synopsis jedes Tages liest, dann wird deutlich, welches Material, welche Farben, welche Raumsituation notwendig sind, damit man richtig hört.

Abgesehen davon werden bestimmt auch andere Auditorien entstehen, in denen das Publikum Klang von überall her hören kann, von oben, unten und von allen Seiten, mit allen komponierten Bewegungen um das Publikum herum, ähnlich wie es im Kugelraum bei der Weltausstellung in Osaka war, und mit noch viel mehr Möglichkeiten. Es müßten diese Räume auch Öffnungen, Tunnel, Außenräume haben, aus denen Interpreten kommen und und in denen sie wieder verschwinden können, so daß das Publikum sich wirklich mitten im Klang befindet, den Klang rings herum spürt, und man die Klangprojektion so gestalten kann, daß jeder Klang sich direkt an den Personen vorbei und um die Personen herum bewegen kann. Das wird kommen, wenn auch zunächst nur in einigen Exemplaren dieser Auditorien.

Merkwürdigerweise ist es heutzutage so, daß man Musicals von England nach Deutschland importiert und dafür neue Auditorien gebaut hat: für Cats und Starlight Express des englischen Musicalkomponisten Lloyd Webber zum Beispiel, und die Aufführungen sind bereits für vier Jahre ausverkauft. Es ist alles nur eine Frage der Publizität geworden. Was dahinter steckt, ist die Vorstellung von einer Massenproduktion. Inhaltlich handelt es sich um ganz einfache Schlager. Es geht um eine simple Art von Unterhaltungstheater. Aber das könnte man ja differenzieren. Auch für LICHT werden eines Tages neue Auditorien gebaut. Das ist ganz sicher.

Die Opernhäuser, die wir haben, sind wirklich nur für die Opern des traditionellen Repertoires gebaut, einschließlich der meisten Opern des 20. Jahrhunderts. Es gibt auch heute noch Komponisten, die nach dem Muster der klassisch-romantischen Opern weitermachen. Ich habe in dieser Woche eine solche gehört, geschrieben vom Kölner Komponisten York Höller mit dem Titel Der Meister und Margarita. Er hat für diese Oper den höchsten Preis erhalten, der für die beste neue Oper aus den letzten sechs Jahre vergeben wurde. Und dabei ist es doch eine ganz traditionelle Oper. Da agieren die Sänger wie üblich auf der Bühne, das Orchester sitzt im Graben. Vier kleine Lautsprecher im Saal geben einige kurze Tonband-Einspielungen wieder, die man kaum wahrnimmt. Das Werk paßt sich den üblichen Konventionen an und wirkt auch so. Es ist eine literarische Oper, meistens mit Sprechgesang oder normalem Sprechen. Das Orchester spielt dazu eine Untermalung dessen, was an Sprechgesang auf der Bühne gesungen wird. Das Bühnenbild soll das eigentliche Spektakel fürs Publikum sein.

Opern aus dem 18. Jahrhundert sind ja dünn instrumentiert. Sie sind für winzig kleine Theater entstanden. Man kann sie auch noch mit größeren Orchestern unserer Zeit spielen. Da wird das Orchester einfach vergrößert, um mehr akustische Energie für die großen Opernhäuser zu erzeugen. Man hört dann immer noch, was gesungen wird. Der Gesang wird nicht zugedeckt, wie weitgehend bei einer Oper von Berg oder von Schönberg. Bei diesen Werken hat man schon große Schwierigkeiten, den Gesang zu verstehen.

AB: Könnten diese sieben Gebäude hier liegen?

KS: Ja, ohne weiteres. Unsere Stiftung hätte ein Grundstück, das groß genug ist. Aber es gäbe eine Flut von Widersprüchen der Verwaltung, weil man hier, wo ich wohne, Natur nicht anrühren darf. Man erhält nicht einmal die Erlaubnis, ein Zimmer an das eigene Haus anzubauen: das ist unter Strafe verboten. Ich habe vor kurzem so ein Problem gehabt, weil ich zwei Zimmer an ein kleines Haus anbauen wollte, um dort Musikinstrumente und Partituren zu lagern, da mein Haus zu eng ist. Ich hatte die Zimmer von einem Architekten, der hier im Dorf wohnt, erweitern lassen. Es ging um ein paar Quadratmeter. Und sofort mußten die Zimmer wieder abgerissen werden. Also der Spielraum ist unheimlich eng.

Die Vision einer kulturellen Erneuerung, Stellen dieses Planeten in einen schönen Kunstpark zu verwandeln, ist heutigen Leuten, die sozialistisch eingestellt sind, absolut gegen den Strich. Behörden können vielleicht einen Fußballplatz oder Flughafen oder Tiergarten oder einen botanischen Garten erlauben. Darin müssen alle schön auf dem Weg bleiben, und überall stehen Schilder auf der Wiese “Betreten verboten”, oder so etwas ähnliches.

Man darf keinen Instinkt voraussetzen für eine neue Kunststätte, vergleichbar mit einem wunderbaren Tempel in Japan. Ein Tempel ist ja ein Komplex von mehreren Gebäuden auf einem großen Terrain mit einem Garten, der kunstvoll gestaltet ist. Die japanischen Gärten sind wunderbar, umgeben von kunstvoll gepflegten Wäldern. Daß in solch einem Bereich auch eine schöne Bühne sein könnte, wie in Japan für Gagaku-Musik oder für das Nô-Theater, ist in Europa zur Zeit überhaupt nicht denkbar. In Deutschland auf keinen Fall! Es herrscht die Meinung: “Wir haben unsere Opernhäuser, unsere Konzertsäle für Symphonieorchester, unsere Museen, und das ist genug.”

AB: Man braucht Ihre Partituren nicht erst minutiös zu studieren, um zu begreifen, wie wichtig auf Zahlen beruhende Strukturen in Ihrer Musik sind. Oft zählen die Musiker laut, während sie spielen. Es liegt nahe, Ihre Zahlenmagie mit dem spätmittelalterlichen Zahlenquadratkult zu vergleichen, der eine Rolle in Thomas Manns Doktor Faustus spielt. Wie verhalten sich diese Zahlenprinzipien, das Konstruktive überhaupt zu Ihrer ästhetisch-philosophischen oder, wenn man will, utopischen Sicht?

KS: Wer heute in einem Studio für Elektronische Musik arbeitet, weiß, daß er ständig mit Zahlen arbeitet: Zahlen für Lautstärken, Zahlen für Zeitdauern, Zahlen für Tonhöhen, Zahlen für Klangfarbenkonstellationen (Spektren), Zahlen für Raumbewegungen. Sie sehen im Programmheft für die Frankfurt Feste im Text zu OKTOPHONIE, daß jede Position im Raum nichts anderes als eine Konstellation von Zahlen ist, von Lautstärken und Reihenfolgen der Lautsprecher.

Schon früh, seit ich 22 Jahre alt war, habe ich auch bei der Analyse von Musik zur Vereinfachung der Darstellung nicht nur die Tonhöhen mit Namen genannt oder die italienischen Zeichen für Lautstärken von pianissimo bis fortissimo benutzt, sondern Zahlen eingesetzt. Dasselbe trifft für die Zeitdauern zu. Ich habe nicht nur traditionelle Notenwerte benutzt, sondern für alle Dauern, die man in traditionellen Noten nicht darstellen kann, Zahlen verwendet mit zum Teil komplizierten Stellen hinter dem Komma, so daß Strawinsky sich amüsierte über diesen deutschen Professor Stockhausen, der da schreibt: Metronom-Tempo 63,5. Und dann wiederholte er: “Komma fünf!” Ja, wenn er klug gewesen wäre, so hätte er gesehen, daß da nicht nur “Komma fünf” hätte stehen müssen, sondern – wie bei einem futuristischen Stockhausen-Metronom – 63,56778, wie bei einer gestimmten Tonhöhe der Klaviere. Wenn man nämlich die Tonhöhen einer temperierten Skala in Zahlen genau darstellen will, so ergeben sich komplizierte Zahlen, obwohl jedes Kind sie singen kann. Dasselbe trifft zu für Tempi, auch für Lautstärken.

Ich habe in der vorigen Woche bei einer Abmischung in Hannover bemerkt, daß auch 0,2 oder 0,3 Dezibel tatsächlich einen hörbaren Unterschied ausmachen bei verschiedenen Klangquellen, wenn sie räumlich genau in der Mitte balanciert sein sollen. Dann hört man so lange, bis es stimmt, und sieht, was man da eigentlich gehört hat, und man ist ganz erstaunt, wenn das Gerät 0,3 Dezibel Unterschied anzeigt. Das schreibe ich dann auf. Unser Ohr hat ganz feine Wahrnehmungsmöglichkeiten, sich im Raum zu orientieren.

Alle Eigenschaften der Musik sind in Zahlen darstellbar. Musik besteht auch aus Zahlen, wenn man komponiert. Vor allen Dingen, wenn man mit elektronischen Apparaturen komponiert. Mein Sohn Simon bestimmt Zahlen, wenn er seine Spielsynthesizer programmiert. Er verwendet einen Atari-Computer, den er auch mit lauter Zahlen programmieren muß. Es gibt da, wo Schall gemessen wird, nichts anderes als Zahlen. Wir wissen, daß wir selbst als Körper – wenn wir einmal Anatomie in einem wirklich gründlichen Sinne betreiben – durch Zahlen darstellbar sind. Wer weiß, was ein DNA-Code ist? In Europa sagt man übrigens manchmal DNS-Code. Wissen Sie, was das ist?

AB: Wir sagen DNA.

KS: Ich auch. Crick und Watson haben diesen DNA-Code neu formuliert, der schon in den 1930er Jahren entdeckt worden ist. Wir wissen, daß ein Gen, das Leben hervorruft – was für die Körperbildung des Menschen und all seine Eigenschaften maßgebend ist – eine Zahlenserie von Komponenten ist. Astronomische Ereignisse werden in Zahlen beschrieben. Auf die Millionstelsekunde müssen die stimmen, damit sie überhaupt einen Wert haben.

Alles, was im Kosmos geschieht, alles, was auf diesem Planeten geschieht, ist äußerlich gesehen Materie, die für die Finger – für das Fühlen oder Schmecken – gemacht ist, für das Hören, das Sehen. Aber was zwischen den Sinnessensoren und dem Gehirn geschieht, ist eine Transformation in Zahlen. Im Gehirn existiert nichts anderes als Zahlen. Alles wird digital übersetzt ins Gehirn. Unsere modernen Apparate sind nur beschränkte Kopien unseres Gehirns. Ein menschliches Gehirn ist im Grunde nichts anderes als ein Riesencomputer. Die kleinen Computer, die wir machen, sind Miniaturkopien des menschlichen Gehirns.

Wenn man sich genauer befaßt mit der Menschennatur und der Natur um uns herum, so bemerkt man, daß bestimmte Zahlen wesentlich sind – angefangen von den pythagoräischen Zahlen 1 plus 2 plus 3 plus 4, aus denen sich ein ganzes Universum entwickeln kann, basierend auf der Zahl 10. Zweimal 5 Finger – in die Hände geschaut – und zweimal 5 Zehen – von oben gesehen – zeigen das pythagoräische System. Daraus ist das ganze Universum gebildet: 1 plus 2 plus 3 plus 4. Das ist eine Serie. Eine serielle Ordnung dieser vier Zahlen ist der Schlüssel: Beide Hände nebeneinander mit den Daumen nach außen ergeben 3 – 4 – 2 – 1 Finger (die kleinen in der Mitte), so daß kein Intervall sich wiederholt. Die Intervalle sind alle verschieden: 4 nach 3 ergibt plus 1, 2 nach 4 gibt minus 2, 1 nach 2 gibt minus 1, 3 als erste Zahl nach der letzten Zahl 1 ergibt plus 2. Es ist wichtig zu wissen, daß die Intervalle zwischen Zahlen eine große Rolle spielen.

Die Musik hat das übersetzt in der Seriellen Musik. Und die Formel-Musik entwickelt das einfach weiter, indem sie noch viel mehr enthält als nur die Dauern der Töne, die Höhen der Töne, die Intensitäten der Töne, die Zusammensetzung der Spektren der Töne, die Raum positionen der Töne (Richtungen und Entscheidungen, mit welcher Geschwindigkeit sie sich im Raum um die Menschen herum, über und unter den Menschen bewegen).

In einer Formel sind dann noch Vor-Echos, Echos, Skalen, reine Pausen, gefärbte Pausen, Modulationen, Improvisationen enthalten – also einfach mehr Qualitäten. Diese Qualitäten einer Formel kann man natürlich auch durch Zahlen erfassen. Aus solch einem musikgenetischen Code, der für Komposition verwendet wird, kann man einen großen Organismus entwickeln. Das tue ich ja in LICHT. Nur mit dem Unterschied zu früheren Projekten, daß dieser Organismus nicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde dauert, wie in der traditionellen Musik, sondern circa 24 Stunden. LICHT ist nichts anderes als eine Galaxie, aus einer einzigen Kernformel entwickelt.

Johann Sebastian Bach hat in der Kunst der Fuge versucht, aus einem einzigen Thema ein großes Werk zu entwickeln durch alle möglichen Manipulationen und Kombinationen. Auf einer sehr viel differenzierteren, auch komplizierteren Ebene wird gegen Ende des 20. Jahrhunderts dieses Prinzip auf viel mehr Parameter angewendet, als es zur Zeit von Bach denkbar war, nämlich auf alles. Auf alles, wenn es geht, auch auf die Bewegungen von Tänzern, auf die Kostüme, die Farben, die Düfte, die Räume – auf alles. Das ist eine evolutionäre Tatsache.

Insofern stimmt es schon, daß die Formel-Komposition eine differenzierte Weiterentwicklung der Seriellen Musik ist unter Einbeziehung der Zwischenstadien, nämlich der Aleatorik und des Indeterminismus oder des variablen Determinismus bis hin zu den modernsten Konzeptionen von Parametern, an die wir früher nie gedacht haben: Komposition der Überraschungsgrade, Zerstörungsgrade, Erneuerungsgrade usw.

Diese Kriterien gehören jetzt alle mit zu den Zahlen, zu einer numerischen Kompositionstechnik. Das ist typisches spätes 20. Jahrhundert im Einverständnis mit der modernen Technologie: unheimlich wichtig!

Es gibt natürlich auch geheimnisvolle Bezüge, die Sie eben mit dem Kosmischen angesprochen haben. Wir haben nicht nur das pythagoräische System von 1 plus 2 plus 3 plus 4 geerbt, sondern die Primzahlen spielen neuerdings eine wichtige Rolle in der Musik. Zahlen, die nicht teilbar sind: 1, dann 3, 5, 7 und 11, 13, 17, 23 usw. Die traditionelle Musik ist ja aus 1:2:3 usw. entwickelt. 1:2, das sind die Oktaven. Hinzu kam 2:3, die Quinten; dann 3:4, die Quarten; 4:5, die großen Terzen; 5:6 die kleinen Terzen. Sie wurden bereits als vulgär empfunden, die großen und kleinen Terzen, und ihre Umkehrungen, die Sexten. Man nannte sie die ‘imperfekten Terz-Sext-Klänge’ (falsche Parallelen). Sie sollen aus England gekommen sein und wurden ursprünglich in der Populärmusik gesungen. (Heute sollen angeblich vor allem die Dienstmädchen in Wien nur Terzparallelen singen.) Nach den Terzen und Sexten kamen die großen und kleinen Sekunden hinzu, und mit ihnen kleine und große Septime, große und kleine None.

Mitte dieses Jahrhunderts führte meine Elektronische STUDIE II Intervalle der 25ˆ 5 in die Musik ein. Die 25ˆ 5 ergibt ganz andere Intervalle als bei der üblichen Teilung einer Oktave in zwölf Töne mit elf gleichen Intervallen. Oktaven, Quinten, Quarten, große Terzen sind in der Skala von STUDIE II ausgeschlossen. Im GESANG DER JÜNGLINGE habe ich 42 verschiedene Skalen für verschiedene Abschnitte verwendet. Das ergibt eine ganz andere Melodik und Harmonik und dazu noch eine ganz andere Rhythmik, wenn man diese Skalen für Zeitdauern verwendet.

In den letzten Jahren habe ich mich intensiv mit Mikroskalen befaßt, auch in der Instrumentalmusik, indem ich für Flöte, Bassetthorn, Trompete verschiedene Grifftechniken verwende, die ganz unüblich sind, die auch neu gelernt werden müssen, weil die Musiker sie nie benutzt haben, obwohl sie traditionelle Instrumente spielen. Das ergibt neue melodische und harmonische Bildungen, vor allen Dingen auch neue Klangfarben. Diese Evolution der Skalen ins Feine und ins Unausprobierte wird immer wichtiger.

Wahrscheinlich war ich der erste, der in die Rhythmik die Dreizehner eingeführt hat, die Elfer und die Dreizehner. Man sagt, Brahms habe die Neuner eingeführt – die dreimal drei. Wenn bei Chopin eine Siebzehntole vorkommt, so nur als kadenzartige Figur, nicht systematisch, wie in GRUPPEN für 3 Orchester oder in ZEITMASZE von 1955, wo Triolen, Quintolen, Septolen, Neuntolen, Elftolen, Dreizehntolen genauso wichtig werden, wie die geradzahligen Teilungen. In den späteren Werken – vor allem in der Elektronischen Musik – gibt es noch viel differenziertere Rhythmen, die auf unregelmäßigen und komplizierteren Zahlen aufgebaut sind. Das ruft auch andere Erlebnisse hervor, sehr interessant! Die Zahl 7 spielt eine wichtige Rolle in meiner Musik, auch die 11. Alles, was mit LUZIFER zu tun hat, ist mit der 11 und 13 verknüpft.

AB: Wird im Formeldenken ein Versuch gemacht, das Kosmische oder Göttliche zu materialisieren?

KS: Ja, das Formeldenken stammt nicht vor mir – ich habe das immer gesagt –, sondern es ist die Weiterentwicklung einer planetarischen Entwicklung. Wenn mit Ragas und Talas Jahrtausende alte indische Musik geformt wird, oder Urformen in chinesischer Musik variiert werden, so wurde dies über die griechische Musik in die mitteleuropäische Musiktechnik tradiert. Es ist eine fundamentale Technik, mit Urformen wie Ragas oder Talas zu arbeiten. Das Prinzip ist im späten Mittelalter wieder aufgetaucht in der europäischen Isorhythmik. Die Mönche haben das gewußt und zum Teil von den Griechen gelernt, wie man Color und Talea verwendet.

In der Barockmusik war Johann Sebastian Bach ein Phänomen, ein außerordentlicher Geist. Er wußte irgendwie, daß es da uralte Bildungsgesetze gibt. Das ist im 20. Jahrhundert wieder hochgekommen in der Wiener Schule durch die Zwölftonmusik, die im Werk Anton Weberns ein Wiederaufleben der Isorhythmik war. Webern hat über Heinrich Isaacs Choralis Constantinus promoviert. Er studierte dessen Technik der Melodie- und Harmonie-Entwicklung. Ich habe das ein bißchen gelernt während meines Studiums in Paris bei Olivier Messiaen.

Messiaen hat eine Synthese vollzogen. Er studierte indische Rhythmik und Melodik und verband sie mit der gregorianischen Neumentechnik (die ja auch Dauern, Intensitäten und Tonhöhen in den Neumen verbindet). Als Kirchenmusiker hat Messiaen seine Schüler immer wieder auf die Neumentheorie hingewiesen. Er hat auch damit komponiert. Ich hatte vorher in Köln Musikwissenschaft und dabei die Übertragung von Neumen in moderne Notation gelernt. Da war also wieder eine Anknüpfung an die uralte Tradition der Formung mit Archetypen. Messiaen gab – wenn auch unbeabsichtigt, wie er später mehrmals äußerte – erste Beispiele für eine Synthese indischer Musik, gregorianischer Musik, mittelalterlicher Isorhythmik und Reihenmusik der Wiener Schule des frühen 20. Jahrhunderts. Mit den Aussichten einer solchen Synthese ist dann meine Generation explosionsartig konfrontiert worden, und wir haben sie auf alle Parameter der Musik angewendet.

Nach meinen Studien in Paris begann 1953 meine Arbeit im Studio für Elektronische Musik des WDR Köln. Ich studierte parallel dazu Kommunikationsforschung an der Universität Bonn, ebenso Linguistik mit Phonetik und Phonologie. Die Linguistik hat mich nicht so interessiert in bezug auf Sprachtheorien, sondern das Phonetisch-Akustische faszinierte mich besonders: phonetische Analysen, phonetische Schrift. Professor Meyer-Eppler unterrichtete in Bonn gleichzeitig Kommunikationsforschung und Phonetik. Bei ihm habe ich auch die modernen Techniken von Statistik, Zufallsoperationen, Aleatorik und schon damals die Digitaltheorien kennengelernt. Ich habe die Begriffe dieser Disziplinen in die Musik gebracht. Begriffe wie Parameter, seriell, Aleatorik habe ich in die deutsche Musiksprache gepflanzt, und die Franzosen haben das später übernommen. Einige meiner ersten Artikel aus den Jahren 1953/ 54 wurden damals in französischen Zeitschriften veröffentlicht, und darin standen diese neuen Begriffe, die meine Studien von Informationstheorie, Phonetik, Akustik, Kommunikationsforschung ergaben. Ich erlebte während meiner Studienzeit an der Kölner Musikhochschule eine miserable Ausbildung in Akustik. Da faselte Professor Mies krauses Zeug über Pendel und so etwas, um Tonschwingungen zu erklären. Niemand wußte genau, was Akustik ist. Durch meine Arbeit im Studio für Elektronische Musik habe ich dann Akustik und speziell Elektroakustik empirisch und theoretisch gelernt und selbst entwickelt. Und das setzt sich fort bis heute.

So ist die Musik seit 1951 auf einem völlig anderen Niveau. Es ist eine gemeinsame Ebene der Technik und der Musik, der Akustik und der musikalischen Komposition. Es ist ein vollkommen neues Niveau im Vergleich mit der gesamten Tradition. Da ist ein Zeitschnitt, ausgelöst durch die Elektronik und die neue Speichertechnik für alle Sinnesinformationen. Eine neue Ära der Technik und der Kultur begann.

AB: Ihr LICHT-Projekt scheint auf dieselbe Art wie bei Wagner eine Ambition zu enthalten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Kritik und Vision, Kunst und Religion zu umfassen. Endet Ihre große Heptalogie auch in einer Götterdämmerung, oder sind Sie im Gegensatz zu Wagner Kulturoptimist?

KS: Dazu müßte ich eine Frage stellen. Was ist die Zukunftsorientierung im Werk Wagners?

AB: Man hat ja sein Werk so gedeutet, daß er vielleicht zeigt, wie die Zukunft werden soll.

KS: Wie denn?

AB: Ja, vielleicht zeigt er in gewissem Maße in eine neue Dimension durch den riesigen Umfang des Werkes.

KS: Nein – was für eine Zukunft verspricht denn sein Werk? Zeigt es wirklich in eine neue Zukunft?

AB: Einige Musikwissenschaftler haben gesagt, das Werk müßte nicht notwendig ein Untergang sein, sondern es könnte vielleicht auf etwas Neueres zeigen. Ich weiß nicht, wie konkret Sie es erklärt haben wollen, aber…

KS: Ich möchte gerne konkret wissen, ob in Wagners Werk irgendeine Vision der Zukunft ist.

AB: Sie finden nicht, daß es…?

KS: Nein. Ich habe immer den Eindruck gehabt, daß sein Werk nur retrospektiv ist, ein letztes Resümee einer germanischen Ideologie, eines germanischen Weltbildes. So etwas wie eine Zusammenfassung oder eine Rückwendung.

AB: Hmm. Ist das dann die Verschiedenheit zwischen Wagner und Ihnen?

KS: Ich glaube, ja. Mein Werk befaßt sich überhaupt nicht mit Vergangenheit, sondern geht davon aus, daß die Protagonisten repräsentativ sind für eine Evolutionstheorie, für einen Evolutionswillen. LUZIFER ist repräsentativ für eine statische Konzeption des Kosmos, in der Geist und Vollkommenheit immer immanent im Kosmos vorhanden sind. Er braucht keine Evolution wie MICHAEL. Evolution ist ja mit Unvollkommenheit verbunden, mit Streben zu Vollkommenheit. Sie bedeutet auch Misere. Sie bedeutet auch Leiden und Tod. LUZIFER in meinem Werk LICHT will das nicht.

Das sind ganz wesentliche Prinzipien, zwar nicht als historische Gestalten, sondern indem ich fordere, daß immer dann, wenn mein Werk LICHT realisiert wird, diese beiden Geister sich manifestieren als zeitlose immanente kosmische Geister. MICHAEL als der Kreator unseres lokalen Universums und Inspirator aller Entwicklungsvorgänge, und LUZIFER als der Antagonist gegen den einigenden Willen des Kosmos. LUZIFER ist der Verneiner und sagt: “Es gibt keinen einzigen und einigenden Willen und einigenden Geist. GOTT ist ein Phantom, ich bin genauso wichtig wie er.” Das ist LUZIFERs Rebellion.

Dazu gibt es in LICHT als drittes Prinzip EVA. Sie ist das Frauliche im Kosmos, das immer versucht, zu vermitteln mit dem Ziel einer Verschönerung und Vervollkommnung von Lebewesen. Sie ist verantwortlich für neues Leben auf den Planeten. Sie will musikalischere und schönere Menschenkinder, Sonntagskinder ermöglichen. Das ist EVAs Mission. Deshalb ist sie immer vermittelnd zwischen MICHAEL und LUZIFER. Sie ist enthusiastisch und sehr hoffnungsvoll.

Insofern stimmt es schon, daß mein Werk nicht nur etwas mit unserer Zeit zu tun hat, sondern die Protagonisten sind zeitlos, immer gegenwärtig. Sie sind unsere Inspiratoren, die uns beeinflussenden großen Geister, die Hauptprinzipien. Sie werden bis in alle Zukunft da sein, und sie existierten auch in aller Vergangenheit. Ich gehe davon aus, daß diese Konzeption nichts zu tun hat mit einer bestimmten Epoche dieses Planeten – wie das Werk Wagners – oder mit einem bestimmten Teilabschluß oder mit Konklusionen. Mich interessiert das Prospektive, das Futuristische. Die Frage: Was bringt es für die Weiterentwicklung der Menschheit?

Musikalisch gilt genau dasselbe. Jede kleine Szene, jedes Detail, das ich Tag für Tag mir einfallen lasse, geht von der Formel aus, die das Einheitsprinzip ist, das Skelett des Ganzen. Ich brauche unheimlich viele Einfälle, viel Intuition für Details, damit diese Details immer in diesem großen genetischen Prozeß des Werkes aufgehoben sind, damit der Organismus immer reichere Beziehungen hat und ständig wächst.

AB: Wagners Technik, das musikalische und gedankliche Universum zusammenzuhalten, arbeitet mit den Leitmotiven. Ist bei Ihnen das Formeldenken ein vergleichbares Prinzip?

KS: Wenn ich richtig informiert bin, so ist die Leitmotivtechnik vergleichbar mit Verkehrssignalen, die ankündigen, was für eine Person kommt. Wie ein Name: Achtung! In der Formel-Technik von LICHT ist die Superformel der Code für das ganze Werk. Es gibt nichts außer der Formel. Sowohl die Großform, die eine Projektion der Formel in großer Zeit ist, als auch alle Kleinformen bis in die kleinsten Gebilde hinein sind entweder Expansionen oder Kompressionen, also Spreizungen oder Stauchungen dieser Formel, Überlagerungen, Spiegelungen, Transformationen der Formel. Es ist sehr vergleichbar mit einem genetischen Organismus, der durch Zellmultiplikationen und Wachstum zu einem Körper führt. Alles wird aus der Formel abgeleitet. Es ist ein radikaler Unterschied, ob man ab und zu Signale verwendet, die bestimmte Personen ankündigen, oder ob man einen großen Organismus verschiedener Figuren und Gestalten aus einem Keim entwickelt.

AB: Ja. Wenn wir über die Formel sprechen, so bezieht sich Morton Feldman, der amerikanische Komponist, in einem seiner Essays mit einer kritischen Bemerkung auf diese Denkweise. Er sagt: “…sehen Sie, als Künstler hat man ein riesiges Problem. Speziell wenn du jung bist und heranwächst: weil alles richtig ist. Bach hat recht und seine Kinder haben recht. Jeder. Gluck hat recht, Palestrina hat recht, Karlheinz hat recht, jeder hat recht. Die Konfusion eines heranwachsenden jungen Künstlers läuft nicht hinaus auf: Alle anderen liegen falsch und nur ich habe recht. Die Verwirrung geht so: Alle anderen sind in Ordnung – liege ich etwa falsch? Und so hast du… du bist eingeschüchtert, weil einfach jedes System funktioniert – sie richten es einfach so ein, daß es klappt. Und es ist ein Wesenszug des westlichen Menschen, fantastische Dinge auf die Beine zu stellen, und auf diese Weise läuft es. Hegel funktioniert, Kierkegaard funktioniert. Kierkegaard sagte: ‘Es macht keinen Unterschied, denn was mir wahrscheinlich passieren wird, ich werde Teil seines Systems werden, er wird mich in sein System einbauen’. Wenn er allein nicht zurecht kommt, sehen Sie. Dann wird es von einem anderen einverleibt. – Das ist Stockhausens Theorie. Sie basiert auf einem militärischen Denkansatz. Und der sieht so aus: ‘Du ziehst einen kleinen Kreis, um mich auszuschließen – ich werde einen größeren Kreis ziehen, um dich zu schlucken’. Und das ist ja im Grunde eine treibende Kraft in der geschichtlichen Entwicklung. Eine Triebkraft in der Geschichte. Und dann, nach dreihundert Jahren, schauen wir es an, entwickeln es weiter und fangen von vorne an.”1 Was sagen Sie dazu?

KS: Was ist das Problem? Ich meine, es ist dumm zu sagen, das hätte etwas mit dem Militär zu tun, denn das Militär ist Teil einer starken Tendenz im Kosmos, wodurch zum Beispiel Sonnensysteme kohärente Systeme sind. Es hat keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, daß unser Sonnensystem nicht auch alle anderen Planeten enthält, sondern dafür gibt es eben andere Sonnensysteme. Ich sehe überhaupt kein Problem für einen jüngeren Komponisten, daß er seine eigene Welt entwickelt. Das kann er doch machen. Genauso wie Gluck, dann ist es doch gut. Warum soll man Probleme dieser Art erzeugen, daß man Angst vor anderen hat? Es soll jeder, wenn er Lust hat und wenn er die Begabung dazu hat, eine eigene Welt bauen. Das ist doch für die anderen sehr interessant. Es ist viel interessanter, eine eigene Welt zu bauen, als daß man eine Gesamtwelt haben will. Ich will ja gar nicht, daß alles gleich ist, sondern ich will nur meine Musik realisieren.

AB: Im Verhältnis zu dem, wovon wir vorhin sprachen – über Wagner –, kann man ja nicht gerade behaupten, Adorno sei Kulturoptimist gewesen. Durch ihn und Jürgen Habermas wird eine bestimmte geschichtsphilosophische Sicht betont, die die Moderne als ein unvollendetes Projekt auffaßt. Bei Adorno wird das Neue eine wichtige kategoriale Bestimmung, und Schönberg ist der Kronzeuge in der Bestimmung der Wahrheitsmomente der Negativität. Die Schlüsselwörter sind die ‘historische Notwendigkeit’ und ‘die objektive Tendenz des Materials’. Heute sind wir eher geneigt, uns kritischer gegenüber dem Glauben dieser Schule an die ‘geschichtliche Notwendigkeit’ zu verhalten. Der Glaube an den historischen Zwang scheint eher eine Zwangsidee zu sein. Aber die Reflexionen über das Neue nehmen immer noch eine zentrale Stellung ein und sind Gegengewicht zu der postmodernen Vorstellung von der Negation des Begriffs der ‘historischen Zeit’. Sie haben Adorno gekannt und mit ihm die Philosophie der Neuen Musik diskutiert, und Ihre Musik ist innerhalb des von Adorno postulierten geschichtsphilosophischen Zusammenhangs gedeutet worden. Aber in welchem Maße haben Sie sich in seinem philosophischen Überbau spiegeln können? In welchem Maße haben Sie bei Ihrer kompositorischen Arbeit seine Gedanken zu etwas Konkretem gebrauchen können?

KS: Ich habe Adorno mehrfach getroffen. Ein interessanter Moment war folgender: Wir saßen im Schloßkeller in Darmstadt, spätabends nach einem Tag von Seminaren und Konzerten, und er sagte: “Stockhausen, eigentlich bin ich doch ein Musiker, ein Komponist.” Neben ihm saß einer seiner Schüler, ein Musikkritiker – wenn ich mich richtig erinnere, hieß er Andreas Razumovsky –, und der sagte: “Aber Teddy, du bist doch ein Philosoph!” Adorno erwiderte: “Ach nein, das…! Ich bin eigentlich primär ein Musiker, ein Komponist.” Nun waren auch Lieder von ihm bei den Ferienkursen gespielt worden, und es stellte sich heraus, daß er ein nicht so origineller Komponist war. Er wollte immer als Schüler von Alban Berg anerkannt sein, weil Schönberg ihn als Schüler zurückgewiesen hatte.

Adornos Problem ist das Problem von vielen Intellektuellen in der Musik, die auch Musikliebhaber sind. Sie haben eine unendliche Sehnsucht danach, originell, originelle Komponisten zu sein, so wie die großen Meister der Vergangenheit originelle Komponisten waren. Aber sie spüren zutiefst, daß sie nicht genug Talent haben und nicht genügend genial sind, um originelle Komponisten zu sein. Aber die Sehnsucht drückt sich in ihren Theorien aus auf zwei Weisen: Zum einen sind solche Leute enorm destruktiv gegen andere Komponisten, die sie unbedingt aus dem Wege räumen wollen durch ihre intellektuelle Macht. Das war auch bei Adorno zum Teil der Fall. Er hat sich also unheimlich böse geäußert über manche Komponisten. Selbst der weltberühmte Strawinsky gehörte dazu, geschweige denn Leute wie Orff, Egk, Blacher, die er total unter den Tisch gefegt hat. Der einzige, der übrig blieb als Repräsentant des Neuen, war Arnold Schönberg.

Adorno fühlte sich stark angezogen durch meine Arbeit – er hat mehrere Aufführungen erlebt –, und er bemerkte, daß da eine tiefe Überzeugung war, immer Neues entdecken zu wollen, wenn man Neues entdecken kann. Es ist ja gar nicht so leicht, wirklich Neues zu entdecken. Es steht in enger Beziehung zur Evolution der Technik. Ich hätte auf keinen Fall soviel Neues entdecken können ohne die Entwicklung der Elektronik, ohne die Technologie der neuen Aufführungspraxis und ohne das Interesse der Welt für Neues überhaupt: für die Raumfahrt, die damals begann, für die Astrophysik, für die Atomphysik, für die neue Biologie, für die Kunststoffherstellung. Es hat ja auf allen Gebieten seit 1950 eine explosionsartige Entwicklung stattgefunden, die noch immer im Gange ist. Jeden Tag bringen die Industrien der Elektroakustik neue Geräte heraus, das hört überhaupt nicht auf. Es geht immer schneller. Es ist auch gar nicht aufzuhalten.

In der Musik hat das eine ganz besondere Bedeutung. Auch die Rolle von Adorno hat eine vergleichbare Bedeutung, weil er, der eigentlich ein mittelmäßiger Komponist war, so argumentierte, daß die permanente Revolution durch die Entdeckungen in der Technik, also auch in der musikalischen Aufführungstechnik (und damit meine ich speziell die Elektronik und alles, was damit zusammenhängt in der Studiotechnik und Aufführungspraxis) eine ganz eigene Dynamik hat, gleichgültig, ob ein Komponist mitmachen will oder nicht.

Es gibt ja jetzt viele Komponisten, die wieder eine Symphonie nach der anderen schreiben, als ob die Erneuerungen des 20. Jahrhunderts, oder sagen wir lieber die Öffnung des 20. Jahrhunderts in Richtung einer radikal neuen Technik gar nicht stattgefunden hätten. Die schreiben wieder Serien von Streich quartetten, arbeiten brav nach Mustern der Orchesterbesetzung, schreiben ihre Solokonzerte, Operchen und Liedformen, ihre viersätzigen Orchesterwerke usw. Eine ausgesprochen reaktionäre Tendenz ist überall spürbar und die nennt sich jetzt ‘postmodern’. Das ist natürlich ein ekelhaftes Wort, denn es gibt weder modern noch postmodern noch prämodern, sondern jeder Tag ist für einen schöpferischen Menschen ein Tag von neuen Entdeckungen, von neuen Fragen und neuen Erfindungen.

Jemand, der unbedingt bekannt werden möchte innerhalb seines Gebietes – sagen wir als Musiker –, wird, wenn er nicht genügend Talent hat, zu nächst versuchen, ein eigenes System zu entwickeln. Wenn aber sein Kreis zu klein ist – wie Morton Feldman sagt –, und er Angst bekommt vor dem größeren Kreis, der um ihn herum geschlossen werden könnte, so wird er böse; dann schimpft er gegen die anderen Komponisten. Wir haben in Europa genug Mediokre oder Unbegabte mit einem ungeheuren Geltungsbedürfnis. Das ausgehende 20. Jahrhundert läßt ihnen Spielraum, weil allgemeine Qualitätskriterien aufgelöst sind.

Es gibt eine ‘inhärente historische Evolution’, gleichgültig ob Strawinsky oder Orff oder Stockhausen mitmacht. Die Musik hat ihre eigene Dynamik. Genauso wie die Physik: sie nimmt auch nicht darauf Rücksicht, ob ein Physiker aus München mitmacht, sondern sie hat ihre eigene Dynamik. Jeden Tag eröffnet sich Neues innerhalb der Physik, der Raumforschung, Astronomie; jeden Tag wird Neues entdeckt, ob nun irgendein Astronom in Kalifornien einschläft oder nicht; ein anderer wird die nächste Supernova oder irgendeinen neuen Bereich des Universums entdecken.

Diese inhärente Evolution muß man begreifen: Musik ist nichts Separates, sondern sie ist Teil aller Geistesgebiete und ist auch eine Naturwissenschaft, eine akustische Naturwissenschaft. Innerhalb dieser akustischen Naturwissenschaft werden jeden Tag neue Entdeckungen gemacht. Entweder benutzen die Komponisten sie oder nicht. Die meisten interessanten Experimente werden heutzutage von Popmusikern gemacht, die keine Komponisten, sondern Transformatoren sind. Sie nehmen irgend etwas auf, laden es in ihre Sampler – auch in ihre intellektuellen Sampler –, und sie mixen das da oben in ihrem Gehirn und im Computer, bis irgendein Gemisch herauskommt, das irgendwie modernistisch klingt. Wenn das dann mit modernen Geräten wiedergegeben wird, klingt es manchmal ganz interessant. Diese Popmusiker haben keine Angst vor der modernen Technik. Sie nehmen alles, was die Industrie ihnen an moderner Technik bietet, um einfach etwas anderes, Neues zu machen. Das ist auch richtig so.

Auf keinem Gebiet könnte man auch nur einen Tag länger produzieren, wenn nicht fest daran geglaubt würde, morgen früh etwas zu bieten zu haben, was interessant und nicht einfach nur eine Wiederholung ist. In dem Sinne ist unter den Musikern eine totale Verwirrung eingetreten: Sie haben Angst vor dem Begriff, modern zu sein, weil sie denken, man könne nichts Neues mehr erfinden und entdecken. Das ist eine ganz große Täuschung.

Morton Feldman war im Grunde ein armer Mensch. Ich habe ihn mehrfach getroffen, und wir haben uns sehr gut verstanden. Sein Problem waren die Augen. Er hatte Brillengläser, die nahezu einen Zentimeter dick waren. Außerdem war er Alkoholiker und ein großer Gourmand. Er hat viel lieber gegessen als komponiert. Ab und zu hat er dann, auf Grund seiner schlechten Augen, große Eier auf einen Bogen Papier an der Wand gemalt. Er konnte einfach keine komplexeren Stücke malen, als daß alle paar Sekunden oder noch seltener ein Ton kommt, sonst hätte er nie ein Stück fertig geschrieben. So machte er aus der Not eine Tugend. Aber er war ein Intellektueller, wollte unbedingt berühmt sein. Und so verwendete er auch seine intellektuellen Mittel dazu, andere zu denunzieren. Er war, was er war: fertig! Morton Feldman: ‘as slow as possible’ und ‘as soft as possible’. Dann gibt es auch nicht mehr viele Variationen. Aber das ist ein Privatstil, so wie der Maler Yves Klein eines Tages nur noch blaue Bilder malte. Er wurde berühmt durch seine blauen Bilder, Objekte, Happenings. Man kann ausschließlich Quadrate machen, wie Josef Albers, oder nur schreiben ‘as slow as possible’, wie Morton Feldman. Das sind Stil-Komponisten. Sie suchen in einem ganz engen, winzig kleinen Kreis eine Identität mit sich selbst, damit die anderen Leute sie erkennen. Daraus ergeben sich Diskussionen und Kongresse, und man muß dazu ein bißchen Theorie ausdenken und etwas Philosophie über den Kreis des Nichts, den Rand des Schweigens, die Leere des Verstummens.

Vorbei die Zeit, in der man von Komponisten eine große Vielfalt an originellen Werken erwartete, großes handwerkliches Talent für alle möglichen Mittel, sprudelnde Erfindung anstelle von Variation, die Erschaffung von modellhaften Exemplaren, die für alle anderen neue musikalische Entwicklungen demonstrieren: in der Form, in Harmonik, Rhythmik, Dynamik, Koloristik, Topik, in der Logik der Ableitung mit gleichzeitigem Gedankenreichtum der Überraschungen, in der Innigkeit des Verweilens und im jugendlichen Temperament des Sausens?

Erwartet man nicht mehr von einem Komponisten, daß er ein reiches Werk schafft, sich viele verschiedene Aufgaben stellt und damit für die gesamte Musik nicht nur seines Landes oder Erdteils, sondern des ganzen Planeten einen Beitrag leistet?

AB: Es ist schwierig für uns im Norden zu begreifen, welche Bedeutung Adorno in den 1950er Jahren hatte. Wir lesen seine Texte, aber wir können nur einen Teil davon verstehen. Habe ich recht verstanden, daß er sehr kritisch war in bezug auf die ständige Erneuerung des Material usw.? Haben Sie in den 1950er Jahren nichts davon erlebt?

KS: Doch! Ich habe von 1947 bis 1951 an der Universität zu Köln Musikwissenschaft als Nebenfach studiert, jedoch Adornos Philosophie der Neuen Musik gründlich gelesen und im Musikwissenschaftlichen Institut einen Vortrag darüber gehalten sowie an Diskussionen über das Buch teilgenommen. Die Sprache ist ja hochkompliziert, so daß man scharf analysieren muß, was er genau sagt.

Das Provozierende an Adorno – und das hat ihm auch die Berühmtheit gebracht – war erst einmal, daß er die Auffassung über den weltberühmten Strawinsky und den gar nicht so berühmten Schönberg umdrehte und sagte: “Ihr müßt auf Schönberg schauen! Strawinsky ist eigentlich ein hochgeschätzter Volksmusiker, ein Unterhaltungsmusiker.” Das war so ungefähr seine Theorie.